|

团圆

爸爸回家了。

爸爸把毛毛抱在怀里,她却吓得大哭起来。

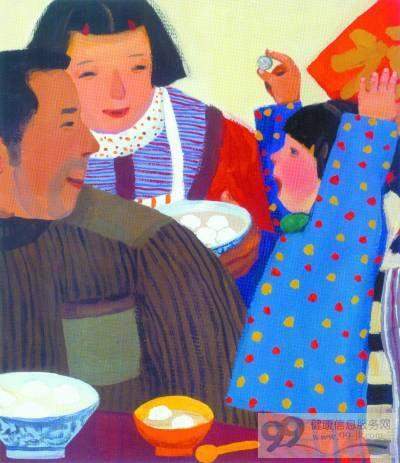

在热腾腾的汤圆里,毛毛吃到了好运硬币。

骑在爸爸的肩膀上,毛毛终于看见舞龙灯了。

爸爸今天要走了。

“爸爸,硬币给你,明年,我们还把它包在汤圆里喔!”

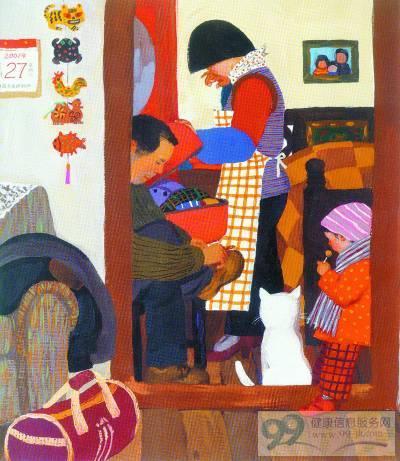

随着挂历上的日子离过年越来越近,一些明显的变化出现在毛毛的生活里。街道两侧的屋檐下挂上了红红的灯笼,家里墙上出现了“年年有余”的装饰品,连忙碌一年的妈妈也不一样了:她开始越来越频繁地坐在梳妆台前,用心梳理自己的头发。

这个4岁小女孩生活在一个再普通不过的南方镇子里。白墙黑瓦的房屋高低起伏,一道蜿蜒的小河从房屋间缓缓流过。和她每天在一起的,是她的妈妈,以及一只总是竖着尾巴的大白猫。至于她的父亲,一直“在外面盖大房子”,只有过年的时候才能回到家里。

因此,对于脸蛋圆圆、梳着两条羊角辫的毛毛而言,“过年”有了更加令人期待的涵义。在与父亲团圆的短短5天里,她和爸爸一起贴春联、看舞龙、包汤圆,在幼小的心灵里,将自己对父亲的记忆一点一点补齐。

很难想象,过去的两年间,这个小女孩与父亲简单的过年故事,在世界范围内获得了广泛的关注,其中不乏一些“重量级”的权威机构,比如香港的“丰子恺儿童图画书奖”评委会,或者是远在美国的《纽约时报》。有人称赞这个故事“映射现实、纯真动人”,还有人认为,这个生活在村镇里、喜欢吃棒棒糖的小女孩,代表的正是当今中国备受关注的“留守儿童”群体。

“中国有超过1亿人在远离家乡的地方打工,只有在假日里才能和家人团聚,这就是他们的生活。”大洋彼岸的《柯克思评论》这样写道。

毛毛恐怕很难听到这些评价。事实上,这个4岁小女孩是一个虚拟的人物。她只是出现在一本名叫《团圆》的儿童图画书中,并且在那里经历了一个只有十几页的、关于“团圆”的小故事。

每个人都有与亲人分离、团聚的体验,每个人都会找到共鸣

在春节即将到来的时候,一些变化总会发生在我们每个人的身边。火车站里挤满了急着回家团圆的人,歌手在电视上提醒人们“常回家看看”,连一家来自美国的饮料公司,也不忘记在广告里提醒人们,“这是一个全家团聚的时刻”。

毛毛的父亲就是在这样的场景里风尘仆仆地回到家里。他拖着像灯笼一样颜色喜庆的红色行李箱,提着一个大大的提包,甚至还来不及修剪自己满脸蓬乱的胡子。

等待了许久的妈妈连忙迎上去,从爸爸的手中接过提包,关切地问候着。而穿着蓝色棉袄的毛毛,却只是远远地站在自己家的大门口,和大白猫一起,有点好奇地打量着这个陌生的男人。

一年的分别后,这个小女孩已经很难拾起对于“父亲”的记忆了。

对于《团圆》的文稿作者余丽琼而言,毛毛并非是一个全然虚构的人物,她把自己太多的回忆都融入到这个简短的故事里。余丽琼的父亲是一位建筑师,在很长的时间里,总是在全国各地跑来跑去,只有春节的时候才能与妻子和一对儿女团聚在一起。

因此,在余丽琼幼年的记忆中,“团圆”就成了春节里不可缺少的家庭场景:“一定要全家人一起,才叫过年。”

在这本最终被命名为《团圆》的图画书里,余丽琼在一个又一个细腻的场景中记录下自己与父亲曾经的交流。她甚至直接用自己的小名“毛毛”称呼书里的那个小女孩。这个“太常见”的名字曾经让她在儿时觉得羞涩、难堪,却在如今的回忆里充满了亲切和温暖。

这个80后图书编辑并没有想到,一个充满个人记忆的故事能够像现在这样得到广泛的回应。在交流会上,总有些热心的读者告诉她,在这本薄薄的图画书中,他们读到了自己“久远的记忆”。

“好像每个人都有与亲人分离、团聚的体验,因此,每个人也都会找到自己的共鸣。”余丽琼说。

这样的共鸣甚至能够轻易跨越文化和国界的障碍。2011年11月,《纽约时报书评》将英文版的《团圆》列入了2011年度世界儿童图画书榜单。这份榜单从全年出版的数千本儿童图画书中选出,评审团成员包括纽约市图书馆负责人、致力于研究儿童文学的大学教授,以及畅销图画书的作者。

这样的评选结果让余丽琼和她的伙伴们兴奋不已。作为《纽约时报》的增刊,《纽约时报书评》是美国历史最悠久、影响力最大的书评周刊,被称为“曼哈顿高级知识分子必备的周末读物”。

与《团圆》共同获奖的图画书作品大多来自美国本土,有的描写一只喜欢追着球跑来跑去的白色小狗,有的讲述了美国拳击运动员乔·路易斯的成长故事。相比之下,像年画一样色彩浓郁、画面中充满中国传统文化细节的《团圆》,看起来实在有些“另类”。

世界其他地方的读者或许很难获知、也很难理解发生在中国的那些关于“团圆”的故事。比如,一位47岁的贵州木匠杨正荣,在返乡途中被偷走了全部的钱和行李,最后还是得知消息的媒体帮他回到了家。到家时,他头发蓬乱,双眼布满血丝。不过他一点儿都没抱怨这趟坎坷的旅程:“能早点儿回去和家人团圆,比什么都强!”

但来自不同文化的读者仍然能体会出那些共通的情感。美国《出版人周刊》在评论《团圆》的文章中写道:“这是一幅令人记忆深刻的图画,它记录了中国最为快乐的节日,并且见证了贯穿其中的感人亲情。”

家就是所有人像这样紧紧依偎,哪怕距离分开,心也要聚拢在一起

对于生活在《团圆》里的小女孩毛毛而言,“亲情”一开始实在有些遥远。当父亲抱起她,笑眯眯地用胡子扎着她红扑扑的脸蛋时,这个4岁小女孩的第一反应,是伸出手用力地把爸爸推开,随后又吓得大哭了起来。

在他们身后,家里的墙壁上挂着一张全家福照片。负责《团圆》绘画的朱成梁特意将全家福里父亲的形象放在了画面之外,用来映射女儿心目中父亲模糊、陌生的形象。

余丽琼的心里也曾经留下过父亲面目模糊的样子。当时,父亲给她的感觉就是“无所谓有、无所谓无”。全国各地有什么工程,父亲就会毫不犹豫地拎起箱子出发,而照顾她和哥哥的任务,全落在了妈妈的身上。

她还清楚地记得自己当时的疑惑:“我总是想,我们家3个人就够了,干嘛还要有一个爸爸呢?”

让她印象最深刻的一次,是有一年,父亲被单位派去哈尔滨学习,一整年没有回家。等到过年,爸爸回到安徽的家里抱起她时,当时还年幼的余丽琼就像自己笔下的毛毛一样,吓得哇哇大哭,以为“有陌生人闯进了我的家”。而在此之前,亲戚们都说,父亲最疼的就是她这个女儿。

长大以后,余丽琼才渐渐体会到那一刻父亲的伤心。当时,父亲突然决定要拍一张全家福。他费尽心思,找了一位有相机的朋友,请他在一个星期天专门过来,帮自己一家四口拍这张照片。

为了让这张来之不易的照片看起来更加完美,父亲做了很多准备。他特地选择了单位里一道好看的拱门作为拍摄背景,摆放椅子的位置也是换了又换,想找到最佳效果。不过,等到最后面对镜头时,很少照相的一家人因为太过紧张,腰杆都挺得笔直,表情也显得“有点惶恐”。

余丽琼年幼的心里就留下了这张全家福的记忆:爸爸妈妈坐在两把椅子上,两个孩子站在中间,妈妈搂着哥哥,而梳着羊角辫的余丽琼,则被爸爸紧紧地抱在怀里。

“那是我第一次体会到什么是家。”余丽琼说。如今,她已经有了自己的女儿,当年的场景还是历历在目:“我知道,家就是4个人像这样紧紧依偎,哪怕距离分开了,心也要这样聚拢在一起。”

创作《团圆》之初,余丽琼并没有想过写自己的故事。当时她按照编辑的要求修改了好几稿,可笔下描写的,始终是一群生活在森林里的小动物。直到编辑的一句提醒,“想想你自己的童年”,她才仿佛顿悟一般,开始追溯童年时光里最打动自己的记忆。

于是,在书房的小灯下,童年的回忆仿佛“被割开了一个切口”,开始哗哗涌到她的面前。她记起了那首名叫《军港之夜》的歌,也记起了自己被叫做“毛毛”的时候发生的点点滴滴。

在这样的回忆里,她终于在电脑上敲下了第一句话:“爸爸在外面盖大房子。他每年只回家一次,那就是过年。”

从这句话开始,关于毛毛,关于这场小小的“团圆”,故事被一点一点地编织起来,并且在画家朱成梁的笔下,变成图画书里一幕幕动人的场景。

孩子只能体会出其中团圆的高兴,可大人读起来却觉得有一点心酸

图画书里的毛毛并没有去拍摄全家福,她只是在与父亲相处的5天里,一点一滴地找回对父亲的记忆。

有些记忆是父亲的形象。她和爸爸一起去理发,举着棒棒糖坐在爸爸的身后,发现镜子里剪了头发、剃了胡子的这个人“越来越像以前的爸爸”。

有些记忆是她的经历。爸爸领着她在门上贴春联,还让她登上了“妈妈从来不准我上去”的屋顶。在那里,她骑在爸爸的脖子上,抓着他的双手,看了一场热热闹闹的舞龙灯。

而“好运硬币”则是贯穿她整个新年最美好的记忆。按照当地的习俗,在除夕夜,父女俩一起包起了汤圆,并且把一枚硬币塞进一个汤圆的馅里。

“谁吃到它,谁就会交好运喔!”爸爸笑眯眯地对毛毛说。

第二天一大早,爸爸抱着碗,把热腾腾的汤圆一个一个地喂到她的嘴里。当然,他也想办法,让女儿吃到了那枚小小的好运硬币。

“一开始,这只是一场游戏,但父亲的确是在用心地进行这场游戏,很用心地寄托自己对女儿的祝福。”余丽琼说。

在安徽长大的余丽琼,从小家里就有把硬币包进汤圆里的讲究。当她在一个下午非常偶然地想到,可以把好运硬币写入《团圆》的故事中时,她突然发现,这枚小小的硬币可以把自己想说的话、想表达的内容,包括祝福、思念、愿望,“全部包容进去”。

在整个春节里,好运硬币都成了毛毛最大的骄傲。遇上收到大红包的小朋友,她会拿出硬币向他们炫耀;发现硬币丢了的时候,她在院子里四处寻找,最后只能坐在地上哇哇大哭,好像自己的好运会连同硬币一起丢掉一样。

对于那颗幼小的心灵来说,这场关于硬币的游戏真的被赋予了重要的涵义。事实上,在《团圆》发行之后,很多家长告诉余丽琼,自己的孩子因为这个故事,对“好运硬币”这种延续已久的习俗有了更深的感情。

“这个故事更适合有阅历的中年人,我们的孩子也许还不能体会其中的感情。”余丽琼说,“但在以后的某一天,他们一定会从中找到共鸣。”

对于很多年幼的孩子而言,《团圆》的故事里有热闹的过年场景,有全家人幸福的团聚,可捧着书的父母们却大多读出了更多的意味。一位山东的母亲说,孩子只能体会到其中团圆的高兴,可自己看来,书里的故事却让人“有一点点心酸”。

最后,毛毛又找回了她的好运硬币,而爸爸也到了该离开的时候。他蹲下来,把女儿抱在怀里,这一回,毛毛没有把他推开。

“下次回来,爸爸给你带一个洋娃娃,好不好?”爸爸问。

“不!”毛毛拼命摇头,“我要把这个给你。”

她低下头,在红色的棉袄口袋里掏啊掏,摸出那枚银色的好运硬币,它已经被孩子的体温捂得暖暖的。

“这个给你。”故事的结尾,女儿把硬币放到父亲宽大的手掌上,“下次回来,我们还把它包在汤圆里。”

只要有挚爱的亲人远在异乡,对团圆的期待都会刻骨铭心

余丽琼明确地表示,《团圆》描写的是自己的人生体验,可在过去的两年里,总有人相信,这本儿童图画书有着更为现实的背景。

“这位父亲完全是这个时代农民工的代表——乡下的农民进城打工,只有过年的时候才回家与家人团圆,过得好不容易、好苦……你真的只想写你的父亲?”总有读者这样问她。

余丽琼理解旁人“自然的联想”。她承认,尽管自己本无此意,但书中那个因为工作远离家乡的父亲,的确“刚好契合了当下的国情”。

很多人在书里读到了整个群体的辛酸。一位广东的母亲说,“这是我们打工族自己的故事。”另一位读者则在评论中写道:“《团圆》讲述了当下农民工一年只能回一次家的现实……孩子对父亲的期盼,父亲回家后孩子的喜悦,父亲要走时孩子和妻子的不舍,都表现在他们的神情中。”

人们很容易联想到媒体上关于那些外来务工人员的故事。他们大多在城市里出售自己的劳力,只能趁着休息的空当,从手机或者钱包里的照片上回忆自己孩子的模样。他们的子女,大多“留守”在老家,和母亲或者爷爷奶奶生活在一起。

人力资源和社会保障部发布的数据显示,2010年,中国外出务工人员的数量为1.53亿人;而根据全国妇联2008年的调查,当时全国留守儿童的数量已经达到5800万人。

这是一个庞大的群体。在媒体的报道里,12岁小姑娘张颖,每年盼着父母回来过年,甚至早早为他们准备了干净的棉被,可整整10年时间,父母因为工作忙,始终没有在春节回过家。小男孩杨鹏总爱和妈妈腻在一起讲悄悄话,可平常的大部分时间里,父母都在内蒙古打工,他只能坐在家里掰着手指数日子——就像《团圆》里的小女孩毛毛一样。

因为这些现实的背景,《团圆》也常常被介绍为一个“农民工与亲人团聚的故事”,浓缩了众多打工族的悲欢,给城市的孩子“一份另类的亲情感受”。事实上,即使在美国,这本刚刚以英文出版一个多月的图画书,也被更多地解读为“反映打工者的艰辛生活”。

“他们在距离家乡数百、数千公里外的地方工作,只有过年的时候才能回家几天。”一位加利福尼亚州的读者在评论中写道,“这就是他们的生活方式。”

当然,余丽琼自己并不认同这样的理解。“这只是一个巧合。”她说,“我写的只是自己童年的回忆,以及对父母的爱。”

在写作的过程中,越来越多的故事出现在她的回忆里。她想起了自己的其他亲人,比如哥哥,或者远在北京的舅舅。她还记得,小时候每逢暑假,自己总是期待着在北京上大学的舅舅赶快回来,因为他“很幽默很好玩”。后来,舅舅大学毕业留在了北京,每次过年回家只能团聚短暂的几天,常让妈妈哭得泪流满面。

这些与亲情有关的回忆也传递给了众多读者。在台湾的一场交流会上,一位读者通过小卡片告诉她,《团圆》的故事让自己想起了那些在大陆工作的亲人,“真的很想他们”。

“我写的是我自己的家庭,但每个人都会想到自己身边的人、身边的事情。”余丽琼说,“无论对于哪个家庭,只要有挚爱的亲人远在异乡,那么对团圆的期待和一次次的离愁牵挂,何尝不是刻骨铭心的呢?”

大大小小的团圆和分别,构成了我们的人生

余丽琼总会回忆起小时候爸爸过年回家的场景。每一次,爸爸总会打开那个神奇的大皮箱,“像变魔术一样”从里面掏出些神奇的小礼物。

当然,现在看起来,那只是些简单的小玩意儿:一盒水彩笔,或是一块糖。可在她年幼的记忆里,这些礼物都是自己会珍藏许久的宝贝,糖果总是放了好久都不舍得吃,而水彩笔更是画上两笔就要急急忙忙地收起来。

她把这样的记忆也放进了图画书里。在《团圆》的开始,当毛毛被突然回来的爸爸吓得大哭的时候,爸爸赶忙打开那个红色的行李箱,从里面拿出一顶粉色条纹的帽子送给她,而妈妈则得到一件白色的长款羽绒服。

就像余丽琼童年的记忆一样,爸爸的行李箱里“变”出的礼物,让全家人都开心了起来。

在余丽琼长大之后,她曾经好几次想给父亲一个惊喜的礼物——就像小时候他对待自己那样。但很长时间里,她都没有想到合适的选择。不过,在父亲60岁生日的时候,她把一本刚刚印刷完成的《团圆》寄给了在安徽老家的父亲,因为这是她多年来“埋藏在心里的情结”。

“这一回,我要给你一个礼物。”余丽琼在电话里对父亲说。

拙于表达的父亲并没有直接表述自己的感受。倒是母亲在电话里对她说,有了女儿这些用心的付出,老两口已经觉得“值了”。

如今的余丽琼和父母生活在两个不同的城市里。不过,她坚持每年过年一定要回老家,让父母有一个“心灵的安慰”。闲下来的时候,她也时常会“温习”自己童年经历过、积淀下来的那些温暖的画面。

“如果没有这些经历,那《团圆》肯定不是现在的样子。”她说。

图画书的情节里,大年初四一早,父亲又一次离开了。他坐在椅子上系着鞋带,母亲在他身旁一边抹眼泪,一边整理行李,合上那个给全家带来欢乐的红色行李箱。毛毛也站在一旁,穿着新年的红色棉袄,带着爸爸送的帽子,倚着门框,安静地吃着手里的棒棒糖。

最后,毛毛把自己的“幸运硬币”送给了爸爸,又在土黄色的马路上目送他坐着汽车离开。这是《团圆》的结局,可谁都知道,生活里真实的故事还会不断继续。毛毛和妈妈会在新的一年里耐心等待,期盼着爸爸再一次回来——那会是一个重新上演的《团圆》故事。

图画书的绘者朱成梁说:“这些大大小小的团聚和分别,构成了我们的人生。”

甚至,几十年后,这样的故事仍然会以令人熟悉的面貌再次重演——就像余丽琼现在经历的那样。大学毕业后,她在南京的一家杂志社上班,并且在这座城市里有了自己的家庭和孩子。

长大后的“毛毛”就这样与父亲“换了个位置”。那个曾经企盼父亲过年快快回家的小女孩,开始在每个春节到来的时候风尘仆仆地奔波在回家的路上。而那个曾经害怕女儿不记得自己的父亲,早就退了休,开始在家里数着日子,等待着女儿归来的团圆。

|