|

章家瑞对云南充满了深刻的感情。 本报记者张伟摄

有那么几个导演,外表的标志总是那么明显,比如王家卫的墨镜,张元的“钢丝头”以及王全安的棒球帽等等。相比起这几位,章家瑞的名气显然不是很大,但他作品里的场景似乎已经成了他个人的标志,那就是“云南印象”,无论《婼玛的十七岁》《花腰新娘》《芳香之旅》还是4月即将上映的新片《红河》,西南边陲的风貌成了他电影中特有的符号化标志。所以在见到章家瑞前,记者认定他就是个云南人。谁知见面后,他说自己不是云南人,电影里的云南场景完全是机缘巧合,而自己最初的专业是搞哲学的,拍电影也是误打误撞。他甚至说,有些电影可能很不好看,但这不并妨碍它成为一部留名青史的好电影。有些电影很好看,但也一样逃脱不了一部烂片的命运。

■谈经历 黄牛看到我就高兴

章家瑞出生在成都,用他的话说,童年的生活乏善可陈,惟一的娱乐就是看电影,“我想那个时代很多人童年的乐趣都是电影,虽然种类单一,但足以令孩子们回味无穷。”16岁时,他就给县里的话剧文工团投过剧本,结果竟然被采用了,这对当时的他来说是巨大的鼓励。1979年章家瑞首先报考了中央戏剧学院导演系,未果。随后他考入四川大学,本来第一志愿报的是中文系,但因为高考政治成绩是全省前三名,所以被调配到了哲学系。“我不是太好的学生,经常逃课。逃课就去看电影。大学附近有一个电影院,八十年代时经常放一些外国电影,有日本的《远山的呼唤》《幸福的黄手帕》,还有美国的《金色池塘》等。看电影当然比学哲学带劲,所以,我就不知不觉爱上了电影。

那时虽然能看到电影,但肯定看不到很多电影,不像现在看碟那样方便。我就看电影剧本,我记得当时订了一本《世界电影》杂志,凡是上面刊登的电影剧本,我都认真地看。一边看,一边做起了电影梦。另外,所学的哲学对我也有很大帮助。法国新浪潮、左岸派等世界电影上重要的流派,都是由哲学思潮引起的。那时最喜欢的课就是现代西方哲学。”

毕业后,章家瑞被分到了煤炭部,虽然是进了部委机关,但喜欢电影的想法一直没变,“当时我最喜欢的地方就是新街口外的小西天了,那里的电影资料馆放外国艺术电影,在别处根本看不到,我就削尖了脑袋去搞票,一来二去和门口的黄牛熟了。结果每个月我工资的大部分都给了黄牛,他们非常喜欢我,每次看到我来,就兴高采烈。”

■谈电视 电视剧让我拍到腻歪

章家瑞一直说自己是幸运的。“虽然学的是哲学,但爱电影的心没有变,正是这种精神,让我觉得人生不应该就这样了。”1986年,章家瑞终于考进了北京电影学院导演进修班,由于此前电影发烧友的底子以及对电影的狂热痴迷,他感到如鱼得水。毕业后成绩优秀,学校打算让他留校教书。“我是想当导演啊,教书我可不愿意,我当时很直接地就和领导说了自己的想法。”幸运的是,当时北京青年电影制片厂刚刚成立,厂里缺人,章家瑞很顺利地就进入了青影厂。

1988年他接到了第一个副导演的工作,跟着导演系老师韩小磊合作拍摄电影《行窃大师》。“那是一部商业片,说实话我在现场学到了不少东西,原来看电影都是纸上谈兵,这次自己是真刀实枪地干,确实很兴奋。”不过在剧组时间长了,他发现了一个现象,那就是几乎所有的导演都有脾气,就是骂人。“可能我是学哲学出身的,对个人尊严看得比较重,导演一骂我,我脸上就挂不住,心里特别不是滋味。最后我咬牙下定决心,要干就干导演,绝对不能再天天听别人骂。”但做正式导演谈何容易,不熬个十年八年,根本没有机会。在偶然的情况下,章家瑞接触到了电视剧行业,1989年,章家瑞开始拍电视剧,“当时拍摄了一个戏《太阳鸽》还获了飞天奖。在这个作品里我用了后来演《红樱桃》的郭柯宇。该剧的获奖让我信心大增,随后就开始狂拍起电视剧来。”这种状况持续到1999年,章家瑞觉得不行了,用他的话说,做电视剧开始让他感到极度腻歪,“不需要有思想,到了现场就开始拍,一天两百个镜头,两天一集、三天两集。只要让人看懂就行。其他的不要管,我觉得这是一个机器做的事情,自己再这样下去,一定会崩溃。”

■谈电影 考虑市场我必须妥协

这时候幸运的机会又来了,云南红河州要为“哈尼梯田”申报联合国世界遗产保护项目,文联主席找到章家瑞,让他帮忙拍一个电视专题片,去宣传介绍哈尼梯田,“我去以后发现这地方不拍电影真太可惜了。我就给他们做工作。告诉他们如果拍一部电影,那么影响会更大。”就这样,章家瑞的处女作《婼玛的十七岁》诞生了。自此,章家瑞迷恋上了云南。与云南的不解之缘造就了他电影生涯中云南少数民族三部曲,而且一部比一部精彩。《婼玛的十七岁》《花腰新娘》《红河》各自的风格迥异,“其实每个民族都值得去拍、都值得去挖掘,云南汇集的少数民族最多,我会把这段缘延续下去。”但做了电影导演以后,新的问题又来了,“我发现这行做久了,就要得人格分裂症。因为我觉得自己每天都在人格分裂的状态。”

他说自己的这几部作品,虽然在国际上获了不少奖,但在国内的票房只能用两个字形容,就是“惨淡”。电影在中国目前的状态下,被要求是工业化式的生产,电影本身也被市场要求是一个彻头彻尾的商业产品,“现在的电影让人们变得懒惰,观众需要的是不停地笑,不停地被娱乐,哪怕是一点思考,也让大家觉得很累,难道这种现象很正常吗?我心里一直不能接受。”但残酷的市场又必须让他考虑到市场回报和票房。“所以我只能妥协,比如这次新片《红河》里的香港明星,又比如某些情节,我承认我做了妥协,但我知道不能妥协的是什么,比如影片中人性的光辉,比如诚信、和平、勇敢和爱情这些主流的价值观。”

■谈票房 票房高可能是烂片

对于好看是好电影的惟一标准这个问题,章家瑞说:“肯定不认同,我认为好看的电影不一定是好电影,而且很可能还是个烂片。同样,票房高的影片也一样可能是个大烂片。”章家瑞似乎语出惊人,他笑着解释说自己不是替没有多少票房的小成本影片开脱。“可能有人会说,大片很好看,有众多明星,有强烈的视觉效果。但请问除了这些,你还会留下什么记忆吗?电影现在走上了一个极端,就是娱乐至上、商业第一。电影变成了快速消费的产品,而容不下思考、忧郁、彷徨、乃至一声叹息这些多元化的思想感情。”

章家瑞说。他承认“好看”对一部电影来说,确实很重要,这是与普通观众沟通的桥梁,但绝对不是惟一的评判标准:“电影大师伯格曼、安东尼奥尼的许多影片,非常沉闷晦涩,老实说并不好看,但绝对不妨碍它们是影坛经典,而许多恶搞的电影会让人发笑,票房也会很高,但这样的电影连片商自己都不讳言,就是烂片一部。所以我说‘好看’绝对不是评价一部电影好坏的惟一标准。”章家瑞苦笑着说,谁如果想赚钱的话,就千万别做电影,干这个行业就必须明白电影里应当有比赚钱更重要的东西:“我不反对拍摄商业片,我自己的电影里也有对情欲的探讨。但我有自己的底线,我不会把人性中丑恶的东西刻意拿来给人看。我也不反对拍摄大片,但我反对用大片说事儿的票房主义。”

■茶博士札记 打板送给茶馆做纪念

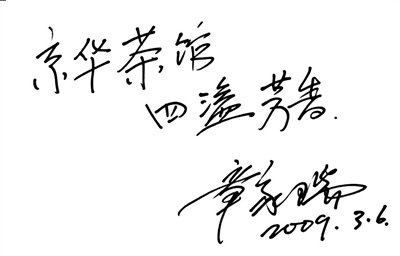

在摄影老师的要求下,章导特意把在片场用来做场记的打板带到了活动现场。在上面写上了刚拍摄的影片《红河》二字和京华茶馆及自己的名字后进行了拍摄。拍摄后,我想把打板留下来,为京华茶馆留做纪念用。章导将打板送到我怀中大方地说:“好,留做纪念吧。”

|