高尿酸血症又称痛风(gout) 是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病,其临床特点为高尿酸血症(hyperuricemia)及由此而引起的痛风性急性关节炎反复发作、痛风石沉积 是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病,其临床特点为高尿酸血症(hyperuricemia)及由此而引起的痛风性急性关节炎反复发作、痛风石沉积 痛风石性慢性关节炎和关节畸形,常累及肾脏引起慢性间质性肾炎和尿酸肾结石形成。本病可分原发性和继发性两大类 痛风石性慢性关节炎和关节畸形,常累及肾脏引起慢性间质性肾炎和尿酸肾结石形成。本病可分原发性和继发性两大类 原发性者病因除少数由于酶缺陷引起外,大多未阐明,常伴高脂血症 原发性者病因除少数由于酶缺陷引起外,大多未阐明,常伴高脂血症 肥胖、糖尿病、高血压病 肥胖、糖尿病、高血压病 动脉硬化和冠心病等,属遗传性疾病。继发性者可由肾脏病 动脉硬化和冠心病等,属遗传性疾病。继发性者可由肾脏病 血液病及药物等多种原因引起。 血液病及药物等多种原因引起。

高尿酸血症是由什么原因引起的?

(一)高尿酸血症 人体内尿酸有两个来源 从富含核蛋白的食物中核苷酸分解而来的属外源性;从体内氨基酸 从富含核蛋白的食物中核苷酸分解而来的属外源性;从体内氨基酸 磷酸核糖及其他小分子化合物合成和核酸分解代谢而来的属内源性 磷酸核糖及其他小分子化合物合成和核酸分解代谢而来的属内源性 对高尿酸血症的发生 对高尿酸血症的发生 内源性代谢紊乱较外源性因素更为重要 内源性代谢紊乱较外源性因素更为重要 同位素示踪研究正常2 体内尿酸池平均为1200mg 同位素示踪研究正常2 体内尿酸池平均为1200mg 每天产生约750mg 每天产生约750mg 排出500~1000mg 排出500~1000mg 约2/3经尿排泄 约2/3经尿排泄 另1/3由肠道排出 另1/3由肠道排出 或在肠道内被细菌分解 或在肠道内被细菌分解 在正常人体内 在正常人体内 在血循环中99%以上以尿酸钠盐(简称尿酸盐)形式存在 在血循环中99%以上以尿酸钠盐(简称尿酸盐)形式存在 血清尿酸盐波动于较窄的范围 血清尿酸盐波动于较窄的范围 据国内资料 据国内资料 男性平均为5.7mg/dl 男性平均为5.7mg/dl 女性4.3mg/dl 女性4.3mg/dl

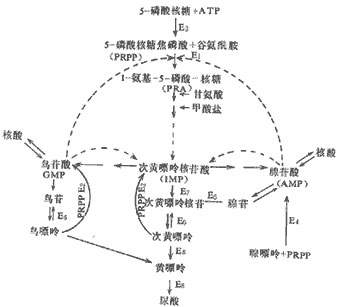

高尿酸血症是痛风的重要标志 当尿酸生成增多或/和尿酸排出减少时 当尿酸生成增多或/和尿酸排出减少时 均可引起血中尿酸盐浓度增高 均可引起血中尿酸盐浓度增高 尿酸是人类嘌呤代谢的最终产物 尿酸是人类嘌呤代谢的最终产物 血尿酸盐浓度和嘌呤代谢密切相关 血尿酸盐浓度和嘌呤代谢密切相关 嘌呤代谢的反馈调节及尿酸合成途径见图1 嘌呤代谢的反馈调节及尿酸合成途径见图1

图1 嘌呤代谢反馈调节及尿酸合成途径

嘌呤代谢的第一步及其反馈抑制的部位是磷酸核糖焦磷酸(PRPP)+谷氨酰胺→氨基磷酸核糖+谷氨酸)由磷酸核糖焦磷酸酰胺转换酶(PRPPAT)所催化 有几种可能机制使嘌呤合成增加:①底物PRPP或/和谷胺酰胺增多;②酶的量或活性增加或对嘌呤核苷的反馈抑制的敏感性降低;③腺苷酸或鸟苷酸减少从而对酶的抑制降低时 有几种可能机制使嘌呤合成增加:①底物PRPP或/和谷胺酰胺增多;②酶的量或活性增加或对嘌呤核苷的反馈抑制的敏感性降低;③腺苷酸或鸟苷酸减少从而对酶的抑制降低时 均可使嘌呤合成增加而异致尿酸生成增多 均可使嘌呤合成增加而异致尿酸生成增多 在部分高尿酸血症患者是由次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转换酶(HGPRT)缺乏引起 在部分高尿酸血症患者是由次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转换酶(HGPRT)缺乏引起 此酶能促使次黄嘌呤转换成次黄嘌呤核苷酸 此酶能促使次黄嘌呤转换成次黄嘌呤核苷酸 鸟嘌呤转换成鸟苷酸 鸟嘌呤转换成鸟苷酸 当HGPRT缺少时 当HGPRT缺少时 PRPP消耗减少 PRPP消耗减少 PRPP积聚而使嘌呤合成加速和尿酸生成增多 PRPP积聚而使嘌呤合成加速和尿酸生成增多

有一小部分原发性痛风患者 尿酸的生成并不增加 尿酸的生成并不增加 高尿酸血症的形成主要是由肾脏的清除减退所致 高尿酸血症的形成主要是由肾脏的清除减退所致 肾脏对尿酸盐的排泄是一个复杂的过程 肾脏对尿酸盐的排泄是一个复杂的过程 尿酸盐可自由透过肾小球 尿酸盐可自由透过肾小球 但滤过的尿酸盐几乎完全被近曲小管所吸收(分泌前再吸收) 但滤过的尿酸盐几乎完全被近曲小管所吸收(分泌前再吸收) 而后肾小管分泌尿酸盐 而后肾小管分泌尿酸盐 分泌后的尿酸盐又有部分被吸收(分泌后再吸收) 分泌后的尿酸盐又有部分被吸收(分泌后再吸收) 当肾小球的滤过减少 当肾小球的滤过减少 或肾小管对尿酸盐的再吸收增加 或肾小管对尿酸盐的再吸收增加 或肾小管排泌尿酸盐减少时 或肾小管排泌尿酸盐减少时 均可引起尿酸盐的排泄减少 均可引起尿酸盐的排泄减少 导致高尿酸血症 导致高尿酸血症

继发性痛风及高尿酸血症患者 除由于血液病及化疗放疗时细胞核破坏过多 除由于血液病及化疗放疗时细胞核破坏过多 核酸分解加速使尿酸来源增加外 核酸分解加速使尿酸来源增加外 大多由于尿酸排泄减少所致 大多由于尿酸排泄减少所致 尤其是各种肾脏疾病及高血压性肾血管疾病晚期 尤其是各种肾脏疾病及高血压性肾血管疾病晚期 肾功能衰竭致使尿酸滞留体内 肾功能衰竭致使尿酸滞留体内 有时可达很高水平 有时可达很高水平 此外 此外 当乳酸或酮酸浓度增高时 当乳酸或酮酸浓度增高时 肾小管对尿酸的排泌受到竞争性抑制而排出减少 肾小管对尿酸的排泌受到竞争性抑制而排出减少 药物如双氢克尿塞 药物如双氢克尿塞 利尿酸 利尿酸 速尿 速尿 吡嗪酰胺 吡嗪酰胺 小剂量阿司匹林等均能抑制尿酸排泄 小剂量阿司匹林等均能抑制尿酸排泄 慢性铅中毒亦能使尿酸排泄受抑制 慢性铅中毒亦能使尿酸排泄受抑制 结果均能导致高尿酸血症 结果均能导致高尿酸血症

(二)痛风性关节炎 痛风的急性发作是尿酸钠盐(简称尿酸盐)在关节及关节周围组织以结晶形式沉积引起的急性炎症反应 尿酸盐的溶解度在正常生理情况下即pH7.4 尿酸盐的溶解度在正常生理情况下即pH7.4 温度37℃时为6.4mg/dl 温度37℃时为6.4mg/dl 当体液中尿酸盐浓度增高呈过饱和状态时 当体液中尿酸盐浓度增高呈过饱和状态时 在某些诱发条件下 在某些诱发条件下 如损伤 如损伤 局部澷芭降低 局部澷芭降低 局部pH降低 局部pH降低 或全身疲劳 或全身疲劳 酗酒等则易结晶析出 酗酒等则易结晶析出 尿酸盐结晶可趋化白细胞 尿酸盐结晶可趋化白细胞 白细胞和关节囊滑膜内层细胞吞噬尿酸盐后 白细胞和关节囊滑膜内层细胞吞噬尿酸盐后 在数分钟内可释放白三烯B4(LTB4)和糖蛋白化学趋化因子 在数分钟内可释放白三烯B4(LTB4)和糖蛋白化学趋化因子 体外试验也表明单核细胞亦可受尿酸盐结晶刺激 体外试验也表明单核细胞亦可受尿酸盐结晶刺激 并释放白细胞介素Ⅰ(IL-1) 并释放白细胞介素Ⅰ(IL-1) 能引发痛风炎症并使之加剧 能引发痛风炎症并使之加剧 这些因子的产生能被秋水仙碱所抑制 这些因子的产生能被秋水仙碱所抑制 因此秋水仙碱能有效地制止痛风发作 因此秋水仙碱能有效地制止痛风发作 尿酸盐结晶被细胞吞噬后 尿酸盐结晶被细胞吞噬后 很快使吞噬溶酶体膜破坏 很快使吞噬溶酶体膜破坏 释放水解酶 释放水解酶 引起白细胞坏死 引起白细胞坏死 释出激肽等多种炎症因子 释出激肽等多种炎症因子 导致急性炎症发作 导致急性炎症发作 细胞器的磷脂膜如含有胆固醇和睾丸酮则对尿酸盐导致的胞浆溶解反应敏感 细胞器的磷脂膜如含有胆固醇和睾丸酮则对尿酸盐导致的胞浆溶解反应敏感 如含β雌二醇则有抗拒性 如含β雌二醇则有抗拒性 这可解释痛风好发于男性及绝经期妇女 这可解释痛风好发于男性及绝经期妇女 下肢关节尤其趾承受压力最大 下肢关节尤其趾承受压力最大 容易损伤 容易损伤 且局部温底低 且局部温底低 故为痛风性关节炎的好发部位 故为痛风性关节炎的好发部位

(三)痛风石(tophi) 痛风石是痛风的特征性病变 尿酸盐沉积为细小针状结晶 尿酸盐沉积为细小针状结晶 产生慢性异物反应 产生慢性异物反应 周围被上皮细胞 周围被上皮细胞 巨核细胞所包围 巨核细胞所包围 有时还有分叶核细胞的浸润 有时还有分叶核细胞的浸润 形成异物结节即所谓痛风石 形成异物结节即所谓痛风石 常发生于关节软骨 常发生于关节软骨 滑囊 滑囊 耳轮 耳轮 腱鞘 腱鞘 关节周围组织 关节周围组织 皮下组织和肾脏间质等处 皮下组织和肾脏间质等处 引起相应症状 引起相应症状 关节软骨是最常见的有时是惟一的尿酸盐沉积的部位 关节软骨是最常见的有时是惟一的尿酸盐沉积的部位 引起软骨的退行性变化 引起软骨的退行性变化 导致血管翳形成 导致血管翳形成 滑囊增厚 滑囊增厚 软骨下骨质破坏及周围组织纤维化 软骨下骨质破坏及周围组织纤维化 可发展为关节强硬和关节畸形 可发展为关节强硬和关节畸形

(四)痛风的肾脏病变 痛风患者常有肾脏损害 主要有三种变化: 主要有三种变化:

1.痛风性肾病 痛风肾的特征性组织学表现为肾髓质或乳头处有尿酸盐结晶 其周围有圆型细胞和巨大细胞反应 其周围有圆型细胞和巨大细胞反应 痛风病人尸检中有较高的上述痛风肾表现 痛风病人尸检中有较高的上述痛风肾表现 并常伴有急性和慢性间质炎症性改变 并常伴有急性和慢性间质炎症性改变 纤维化 纤维化 肾小管萎缩 肾小管萎缩 肾小球硬化和肾小动脉硬化 肾小球硬化和肾小动脉硬化 一般认为痛风性肾病属轻度缓慢进行性病变 一般认为痛风性肾病属轻度缓慢进行性病变 但常因掺杂高血压肾动脉硬化 但常因掺杂高血压肾动脉硬化 尿路结石和尿路感染等因素 尿路结石和尿路感染等因素 而使痛风的肾脏改变无论在发生 而使痛风的肾脏改变无论在发生 发展 发展 病理和预后上都变得非常复杂 病理和预后上都变得非常复杂

2.急性梗阻性肾病 由于尿酸(非尿酸盐)结晶在肾集合管 肾盂肾盏及输尿管内沉积 肾盂肾盏及输尿管内沉积 而使尿流阻塞发生急性肾功能衰竭 而使尿流阻塞发生急性肾功能衰竭 常见于血尿酸盐重度增高的患者如骨髓增生性疾病化疗或放疗时尿酸盐大量生成所致 常见于血尿酸盐重度增高的患者如骨髓增生性疾病化疗或放疗时尿酸盐大量生成所致

3.尿酸性肾结石 痛风患者肾结石的发生率较正常人高200倍 约为35%~40% 约为35%~40% 84%为单纯性尿酸(非尿酸盐)结石 84%为单纯性尿酸(非尿酸盐)结石 4%为尿酸和草酸钙结石 4%为尿酸和草酸钙结石 余为草酸或磷酸钙结石 余为草酸或磷酸钙结石 结石的发生率随血尿酸盐浓度的增高 结石的发生率随血尿酸盐浓度的增高 尿尿酸排出量的增多而增加 尿尿酸排出量的增多而增加 当血尿酸盐>12mg/dl或尿酸排出>1100mg/d时 当血尿酸盐>12mg/dl或尿酸排出>1100mg/d时 半数病人有肾结石 半数病人有肾结石 尿酸的pKa为5.75 尿酸的pKa为5.75 在血浆pH7.4时 在血浆pH7.4时 99%以上呈离子状态(尿酸钠盐) 99%以上呈离子状态(尿酸钠盐) 而在尿pH5.0时 而在尿pH5.0时 85%为非离子状态(尿酸) 85%为非离子状态(尿酸) 每100ml尿中仅溶解15mg尿酸 每100ml尿中仅溶解15mg尿酸 持续性的酸性尿使尿酸结石易于形成 持续性的酸性尿使尿酸结石易于形成 碱化尿液至pH7.0时 碱化尿液至pH7.0时 尿酸溶解度可增加10倍 尿酸溶解度可增加10倍

高尿酸血症有哪些表现及如何诊断?

【临床表现】

一.原发性痛风以往在我国认为比较少见 但近年来由于营养条件改善 但近年来由于营养条件改善 平均寿命延长 平均寿命延长 以及引起对本病注意等因素 以及引起对本病注意等因素 已有较多发现 已有较多发现 患病率随年龄而渐增 患病率随年龄而渐增 多见于男性 多见于男性 男女之比约为20∶1 男女之比约为20∶1 女性很少发病 女性很少发病 如有发生大多在经绝期后 如有发生大多在经绝期后 国外报告不少病例有阳性家族史 国外报告不少病例有阳性家族史 多属常染色体遗传 多属常染色体遗传 少数属伴性遗传 少数属伴性遗传 脑力劳动者及经济营养良好阶层发病较多 脑力劳动者及经济营养良好阶层发病较多 痛风病程颇长 痛风病程颇长 未累及肾脏者经过有效防治预后良好 未累及肾脏者经过有效防治预后良好 一般不影响寿命 一般不影响寿命 且可和正常人一样工作生活 且可和正常人一样工作生活 但如防治不当 但如防治不当 不仅急性发作有很大痛苦 不仅急性发作有很大痛苦 且易导致关节畸形 且易导致关节畸形 肾结石 肾结石 肾损害等严重后果 肾损害等严重后果 肾功能不全者预后较差 肾功能不全者预后较差

痛风患者的自然病程及临床表现大致可分下列四期:①无症状高尿酸血症期 ②急性痛风性关节炎发作期 ②急性痛风性关节炎发作期 ③痛风发作间隙期(inter-critical gout) ③痛风发作间隙期(inter-critical gout) ④慢性痛风石性关节炎(chronic tophaceous) ④慢性痛风石性关节炎(chronic tophaceous)

(一)无症状高尿酸血症 血清尿酸盐浓度随年龄而升高 又有性别差异 又有性别差异 在儿童期男女无差别 在儿童期男女无差别 平均为3.6mg% 平均为3.6mg% 性成熟期后男性高于女性约1mg% 性成熟期后男性高于女性约1mg% 至女性绝经期后两者又趋接近 至女性绝经期后两者又趋接近 因此男性在发育年龄后即可发生高尿酸血症 因此男性在发育年龄后即可发生高尿酸血症 而女性往往发生于绝经期后 而女性往往发生于绝经期后 不少高尿酸血症病者可以持续终生不发生症状 不少高尿酸血症病者可以持续终生不发生症状 称为无症状高尿酸血症 称为无症状高尿酸血症 只有在发生关节炎时才称为痛风 只有在发生关节炎时才称为痛风 血清尿酸盐浓度愈高 血清尿酸盐浓度愈高 时间愈长 时间愈长 则发生痛风和尿路结石的机会愈多 则发生痛风和尿路结石的机会愈多 痛风的发病年龄以40岁左右达最高峰 痛风的发病年龄以40岁左右达最高峰

(二)急性痛风性关节炎 是原发性痛风最常见的首发症状 好发于下肢关节 好发于下肢关节 典型发作起病急骤 典型发作起病急骤 患者可以在上床睡觉时还很健康 患者可以在上床睡觉时还很健康 但到了半夜因脚痛而惊醒 但到了半夜因脚痛而惊醒 数小时内症状发展至高峰 数小时内症状发展至高峰 关节及周围软组织出现明显的红肿热痛 关节及周围软组织出现明显的红肿热痛 痛甚剧烈 痛甚剧烈 甚至不能忍受被褥的覆盖 甚至不能忍受被褥的覆盖 大关节受累时可有关节渗液 大关节受累时可有关节渗液 并可伴有头痛 并可伴有头痛 发热 发热 白细胞增高等全身症状 白细胞增高等全身症状 多数患者在发病前无前驱症状 多数患者在发病前无前驱症状 但部分患者于发病前有疲乏 但部分患者于发病前有疲乏 周身不适 周身不适 及关节局部刺痛等先兆 及关节局部刺痛等先兆 半数以上患者首发于脚拇趾 半数以上患者首发于脚拇趾 而在整个病程中约90%患者脚大拇趾被累及 而在整个病程中约90%患者脚大拇趾被累及 跖趾 跖趾 踝 踝 膝 膝 指 指 腕 腕 肘关节亦为好发部位 肘关节亦为好发部位 而肩 而肩 髋 髋 脊椎等关节则较少发病 脊椎等关节则较少发病 初次发病常常只影响单个关节 初次发病常常只影响单个关节 反复发作则受累关节增多 反复发作则受累关节增多 四季均可发病 四季均可发病 但以春秋季节多发 但以春秋季节多发 半夜起病者居多 半夜起病者居多 关节局部的损伤如脚扭伤 关节局部的损伤如脚扭伤 穿紧鞋多走路及外科手术 穿紧鞋多走路及外科手术 饱餐饮酒 饱餐饮酒 过度疲劳 过度疲劳 受冷受湿和感染等都可能是诱发因素 受冷受湿和感染等都可能是诱发因素

痛风发作持续数天至数周可自然缓解 关节活动可完全恢复 关节活动可完全恢复 仅留下炎症区皮肤色泽改变等痕迹 仅留下炎症区皮肤色泽改变等痕迹 而后出现无症状阶段 而后出现无症状阶段 即所谓间隙期 即所谓间隙期 历时自然月 历时自然月 数年甚至十余年 数年甚至十余年 多数病人于一年内复发 多数病人于一年内复发 此后每年发作数次或数年发一次 此后每年发作数次或数年发一次 偶有终生仅发作一次者 偶有终生仅发作一次者 相当一部分病人有越发越频的趋势 相当一部分病人有越发越频的趋势 受累关节也越来越多 受累关节也越来越多 引起慢性关节炎及关节畸形 引起慢性关节炎及关节畸形 只有极少数病人自初次发作后没有间隙期 只有极少数病人自初次发作后没有间隙期 直接延续发展到慢性关节炎 直接延续发展到慢性关节炎

(三)痛风石及慢性关节炎 在未经治疗病人 尿酸盐在关节内沉积增多 尿酸盐在关节内沉积增多 炎症反复发作进入慢性阶段而不能完全消失 炎症反复发作进入慢性阶段而不能完全消失 引起关节骨质侵蚀缺损及周围组织纤维化 引起关节骨质侵蚀缺损及周围组织纤维化 使关节发生僵硬畸形 使关节发生僵硬畸形 活动受限 活动受限 在慢性病变的基础上仍可有急性炎症反复发作 在慢性病变的基础上仍可有急性炎症反复发作 使病变越来越加重 使病变越来越加重 畸形越来越显著 畸形越来越显著 严重影响关节功能 严重影响关节功能 个别患者急性期症状轻微不典型 个别患者急性期症状轻微不典型 待出现关节畸形后始被发现 待出现关节畸形后始被发现 少数慢性关节炎可影响全身关节包括肩髋等大关节及脊柱 少数慢性关节炎可影响全身关节包括肩髋等大关节及脊柱 此外 此外 尿酸盐结晶可在关节附近肌腱 尿酸盐结晶可在关节附近肌腱 腱鞘 腱鞘 及皮肤结缔组织中沉积 及皮肤结缔组织中沉积 形成黄白色 形成黄白色 大小不一的隆起赘生物即所谓痛风结节(或痛风石) 大小不一的隆起赘生物即所谓痛风结节(或痛风石) 可小如芝麻 可小如芝麻 大如鸡蛋或更大 大如鸡蛋或更大 常发生于耳轮 常发生于耳轮 前臂伸面 前臂伸面 跖趾 跖趾 手指 手指 肘部等处 肘部等处 但不累及肝 但不累及肝 脾 脾 肺及中枢神经系统(图2 肺及中枢神经系统(图2 3) 3) 结节初起质软 结节初起质软 随着纤维组织增生 随着纤维组织增生 质地越来越硬 质地越来越硬 在关节附近易磨损处的结节 在关节附近易磨损处的结节 其外表皮菲薄 其外表皮菲薄 容易溃破成瘘管 容易溃破成瘘管 可有白色粉末状尿酸盐结晶排出 可有白色粉末状尿酸盐结晶排出 但由于尿酸盐有制菌作用 但由于尿酸盐有制菌作用 继发性感染较少见 继发性感染较少见 瘘管周围组织呈慢性炎症性肉芽肿 瘘管周围组织呈慢性炎症性肉芽肿 不易愈合 不易愈合 痛风结节的发生和病期及血尿酸盐增高的程度有关 痛风结节的发生和病期及血尿酸盐增高的程度有关 一般文献报告血尿酸盐在8mg/dl以下者 一般文献报告血尿酸盐在8mg/dl以下者 90%患者无痛风结节 90%患者无痛风结节 而在血尿酸盐浓度超过9mg/dl者 而在血尿酸盐浓度超过9mg/dl者 50%有痛风结节 50%有痛风结节 病程愈长 病程愈长 发生痛风结节的机会愈多 发生痛风结节的机会愈多 发生时间较短的质软结节在限制嘌呤饮食 发生时间较短的质软结节在限制嘌呤饮食 应用降尿酸药物后 应用降尿酸药物后 可以逐渐缩小甚至消失 可以逐渐缩小甚至消失 但发生时间长的 但发生时间长的 质硬结节 质硬结节 由于纤维增生不易消失 由于纤维增生不易消失

(四)肾脏病变 临床所见历时较久的痛风病人约1/3有肾脏损害 表现为三种形式: 表现为三种形式:

1.痛风性肾病 尿酸盐结晶沉积于肾组织引起间质性肾炎 早期可仅有蛋白尿和显微镜血尿 早期可仅有蛋白尿和显微镜血尿 且呈间隙出现 且呈间隙出现 故易被遗漏 故易被遗漏 随着病程进展 随着病程进展 蛋白尿转为持续性 蛋白尿转为持续性 肾功能尤其浓缩功能受损 肾功能尤其浓缩功能受损 出现夜尿增多 出现夜尿增多 尿比重偏低等现象 尿比重偏低等现象 病情进一步发展 病情进一步发展 终于由慢性氮质血症发展到尿毒症症群 终于由慢性氮质血症发展到尿毒症症群 以往约17%~25%痛风患者死于肾功能衰竭 以往约17%~25%痛风患者死于肾功能衰竭 由于痛风患者常伴有高血压 由于痛风患者常伴有高血压 动脉硬化 动脉硬化 肾结石 肾结石 尿路感染等疾患 尿路感染等疾患 所谓痛风性肾病可能是综合因素的结果 所谓痛风性肾病可能是综合因素的结果

2.急性肾功能衰竭 由于大量尿酸结晶广泛阻塞肾小管腔 导致尿流梗阻而产生急性肾功能衰竭症状 导致尿流梗阻而产生急性肾功能衰竭症状 此时如给予积极治疗如多饮水 此时如给予积极治疗如多饮水 碱性药物 碱性药物 降低血尿酸等 降低血尿酸等 病情常可挽回 病情常可挽回

3.尿路结石 原发性痛风患者约20%~25%并发尿酸性尿路结石 部分病人肾结石的症状早于关节炎的发作 部分病人肾结石的症状早于关节炎的发作 继发性高尿酸血症者尿路结石的发生率更高 继发性高尿酸血症者尿路结石的发生率更高 细小泥沙样结石可随尿液排出而无症状 细小泥沙样结石可随尿液排出而无症状 较大者常引起肾绞痛 较大者常引起肾绞痛 血尿及尿路感染症状 血尿及尿路感染症状 纯尿酸结石能被X线透过而不显影 纯尿酸结石能被X线透过而不显影 但混合钙盐较多者 但混合钙盐较多者 可于尿路平片上被发现 可于尿路平片上被发现

痛风患者常伴高血压 高血脂 高血脂 动脉硬化 动脉硬化 冠心病和糖尿病(Ⅱ型) 冠心病和糖尿病(Ⅱ型) 在年长患者的死亡原因中 在年长患者的死亡原因中 心血管因素远远超地肾功能不全的因素 心血管因素远远超地肾功能不全的因素 关于痛风与上述疾病之间的联系 关于痛风与上述疾病之间的联系 一般认为无直接的因果关系 一般认为无直接的因果关系 而可能与肥胖 而可能与肥胖 饮食 饮食 饮酒等共同因素有关 饮酒等共同因素有关 限制饮食 限制饮食 降低体重常可使高尿酸血症 降低体重常可使高尿酸血症 糖尿病 糖尿病 高血压和高血脂症都得到控制 高血压和高血脂症都得到控制

二.继发性痛风大多发生于骨髓增生性疾病如急慢性白血病 红细胞增多症 红细胞增多症 多发性骨髓瘤 多发性骨髓瘤 溶血性贫血 溶血性贫血 淋巴瘤及多种癌症化疗时 淋巴瘤及多种癌症化疗时 细胞内核酸大量分解而致尿酸产生过多;或在肾脏疾病 细胞内核酸大量分解而致尿酸产生过多;或在肾脏疾病 高血压 高血压 动脉硬化晚期 动脉硬化晚期 由于肾功能衰竭尿酸排泄困难而使血尿酸增高 由于肾功能衰竭尿酸排泄困难而使血尿酸增高 继发性痛风患者血尿酸浓度常较原发性者为高 继发性痛风患者血尿酸浓度常较原发性者为高 尿路结石的发生率亦高 尿路结石的发生率亦高 但由于病程不可能很长 但由于病程不可能很长 关节症状不若原发性者典型 关节症状不若原发性者典型 且往往被原发疾病所掩盖 且往往被原发疾病所掩盖 不易被发现 不易被发现 由于病人大多病情垂危 由于病人大多病情垂危 寿命不长 寿命不长 因此各种慢性期表现比较少见 因此各种慢性期表现比较少见 此外 此外 药原性的高尿酸血症常发生于应用噻嗪类利尿药及利尿酸 药原性的高尿酸血症常发生于应用噻嗪类利尿药及利尿酸 速尿 速尿 醋氮酰胺时 醋氮酰胺时 水杨酸钠在大剂量时有利尿酸作用 水杨酸钠在大剂量时有利尿酸作用 而在小剂量时抑制肾小管排泄尿酸而使血尿酸增高 而在小剂量时抑制肾小管排泄尿酸而使血尿酸增高 慢性铅中毒时由于肾脏损害可发生高尿酸血症及痛风 慢性铅中毒时由于肾脏损害可发生高尿酸血症及痛风

青少年及儿童期痛风系少见病 偶见于肝糖原沉着症Ⅰ型 偶见于肝糖原沉着症Ⅰ型 由于葡萄糖-6磷酸酶缺乏 由于葡萄糖-6磷酸酶缺乏 引起血糖降低 引起血糖降低 促使糖原分解增加 促使糖原分解增加 乳酸产生过多 乳酸产生过多 抑制肾小管排泄尿酸 抑制肾小管排泄尿酸 同时核苷酸消耗 同时核苷酸消耗 嘌呤合成增加 嘌呤合成增加 结果导致高尿酸血症 结果导致高尿酸血症 患者以发作性低血糖为主要表现 患者以发作性低血糖为主要表现 其次为Lesch-Nyhan综合征 其次为Lesch-Nyhan综合征 由于次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转换酶(HGPRT)缺乏 由于次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转换酶(HGPRT)缺乏 引起尿酸合成增多 引起尿酸合成增多 呈明显高尿酸血症 呈明显高尿酸血症 本症见于男小儿一岁以内发病 本症见于男小儿一岁以内发病 常有大脑瘫痪 常有大脑瘫痪 智力减退 智力减退 舞蹈病样徐动症与原发性痛风表现 舞蹈病样徐动症与原发性痛风表现 轻型者往往至青少年时发病 轻型者往往至青少年时发病 无残废体征 无残废体征 当出现痛风症状时始被注意 当出现痛风症状时始被注意 病者尿中有大量尿酸排出 病者尿中有大量尿酸排出 尿酸结石常为首见症状 尿酸结石常为首见症状 神经系统表现仅见于20%病者 神经系统表现仅见于20%病者 可仅有轻度脊髓-小脑性运动失调表现 可仅有轻度脊髓-小脑性运动失调表现

【诊断】

中年以上男性 突然发生脚拇趾 突然发生脚拇趾 躕跖 躕跖 踝 踝 膝等处单关节红肿疼痛 膝等处单关节红肿疼痛 伴血尿酸盐增高 伴血尿酸盐增高 即应考虑痛风可能 即应考虑痛风可能 滑囊液检查找到尿酸盐结晶即可确立诊断 滑囊液检查找到尿酸盐结晶即可确立诊断 一般诊断并不困难 一般诊断并不困难 |